クライミングを始めたいけど、どんな装備をどのように揃えればいいか具体的に知りたいという方に、クライミング装備の揃え方を紹介します。

ロープを使ったクライミングには大きく分けて、完登を目的にボルトが整備された岩を登るスポーツクライミング(フリークライミング)と、登頂を目的に整備されてない岩や山を登るアルパインクライミングがあります。ここではどちらかというとアルパインクライミング向け(山を登るために岩や藪やバリエーションを登ったり、いずれは沢登りやアイスクライミングや雪山のアルパインもやりたいという方向け)の装備の揃え方になります。

スポーツクライミング(フリークライミング)は頑丈なボルトが整備された岩場で高いグレードを目指す「落ちる前提」のクライミングなので、落ちた時の安全性を重視、ギアは耐久性重視・強度重視・衝撃吸収性重視になります。一方アルパインクライミングは不安定で支点が脆弱な岩場を登るため「落ちない前提」のクライミングです。落ちたらどのみち支点が抜ける可能性が高いのでギアに過剰な強度は不要です。落ちないためや遭難しないための安全性を重視して、ギアは軽量化重視・スピード重視・汎用性重視になります。

装備を紹介するにあたり、ここでは前提として、一般登山道の登山装備(ザック、登山靴、登山ウェア、レインウェア、防寒着等)は既にあり、クライミング経験が十分なリーダーに同行して登る初心者を想定しています。

はじめに必要な装備

シットハーネス

クライミングに使うハーネスは、吊られたとき「座った」格好になって、腰と両腿に荷重を分散するので「シット」ハーネスと呼ばれます。

アルパインクライミングや雪山や沢登りでは軽量の簡易的なシットハーネスを使うこともありますが、初めての方は練習でフリークライミングもしたりよく落ちたりするので、まずはクッションがしっかりして耐久性のあるハーネスがいいです。

推奨するハーネスは、ギアをたくさん持つのでギアループが4つ以上、冬に厚手のスボンの上から履ける様にレッグループが調整できるもの、耐久性が欲しいのでタイインループが簡易的でないもの(ウエストベルトに直接ビレイループを通さないもの)です。製品はたくさんの種類がありますが、上記の条件で大分絞り込めます。

シットハーネスには男性用と女性用があるので、必ず性別にあった物を選択してください。男性と女性ではウエストの位置が違うので、ビレイループの長さが異なります。サイズはウエストがあっていれば大体問題ありません。

メジャーなブランド(ブラックダイヤモンド、ペツル、マムート等)でしたら、性別とサイズがあっていれば試着せずにネットで買っても大体フィットします。安く買いたいならアウトレットの旧モデルがおすすめです。ハーネスは旧モデルでも新モデルでも性能はあまり変わりません。

ヘルメット

ヘルメットは一般登山で使ってるものがあればそれでいいです。購入する場合は軽量のヘルメットがおすすめ。製品によってフィット感が異なるので、お店でベルトをしっかり調整して試着してみて、フィットするものを買いましょう。アルパインクライミングではどんなに気をつけていても悪場を登れば落石はあります。小石の落石は頻繁にあり細かい傷は気にしなくていいですが、大きな凹みや傷ができたらヘルメットは交換します。大丈夫でも5〜10年経ったら緩衝材が経年劣化するので交換です。

クライミングシューズ

クライミング装備で一番重要なのが、クライミングシューズ。自分に合うクライミングシューズに出会えるかどうかでクライミング人生が決まってしまうといっても過言ではありません。

自分の足型に合うかどうか、そしてサイズ選びも難しくて、最初の一足目は大体失敗します。ですので、はじめてのクライミングシューズは安くて足に合いやすいビギナー向けモデルを選ぶのが無難です。製品名を挙げると、アンパラレル エンゲージLACE UP、アンパラレル エンゲージVCS、スポルティバ アラゴン、あたりですかね。他のメーカーも色々あります。ビギナー向けシューズはアッパーが簡素で耐久性が低めな傾向がありますが、足入れしやすく、ソールの性能は高価なシューズと遜色ありません。

初心者はフラットソールでストレートな足型が足に合いやすいです。そして外岩では硬い岩に負けない様にソールは硬め(HARD)がいいです。柔らかいとスラブに強いですが、エッジに乗りにくく、外岩では足が痛くなったり、耐久性が低く摩耗しやすかったりします。

靴紐は紐(レース)とベルクロがあり、紐は締め具合の細かい調整ができてフィット感がよく耐久性が高い、ベルクロは脱ぎ履きがしやすいという特徴があります。山では紐がいいと言われますが、足に合えばベルクロでも大丈夫です。

サイズは、キツくも緩くもなく、ピッタリサイズがいいと思います。山では長時間履いていられる様に緩めがいいと言われますし実際緩い方が長く履いていられるのですが、緩めだとグレードの高い岩が登れません。足が痛くなったら1ピッチ毎のビレイ中に脱げばいいので、ピッタリでいいと思います。昔からの経験者の中にはキツめがいいという人もいますが、現代ではキツくて痛いのを我慢するのではなく最適なサイズを履いて登るのがいいという考え方になってきているようです。

購入は、店舗に行ってクライミングに詳しい店員さんに相談しながら、とにかく沢山試着してみて自分に合うシューズを見つけるのが先決です。ブランドにはこだわらない方がいいです。店舗は首都圏でしたら大きな登山用品店に行けばいいのですが、地方ですとクライミングシューズを沢山置いてあるお店はなかなかないので大変ですね。地方では登山用品店よりクライミングジムの方がクライミングシューズを多く置いていますが、室内向けが多く外岩向けのクライミングシューズは少なめです。それでもビギナー向けシューズなら室内でもよく使われるのでジムにも置いてあることが多いです。

はじめから高価なシューズでも構わない、あるいは2足目も視野に入れておきたい、というのでしたら、スポルティバ ミウラ、スポルティバ カタナレースあたりなら外岩向きで万能で、足入れしやすく初心者にも合いやすい靴だと思います。それぞれ足型が違うので人によってどちらか合うと思います。クラックを絶対やりたいという人はスポルティバ TC PROがクラック向けで足入れもしやすいです。

購入したけどサイズが微妙に合わない、足の一部が当たって痛い場合は、ソックスの厚さを変えたり、痛い箇所の皮膚にテーピングテープを貼ってみてください。

クライミングソックス

昔はクライミングシューズは裸足で履くものだったようですが、今は周りを見るとクライミングソックスを履く人が多い様です。クライミングソックスを履けば靴が臭くなりにくいです。シューズのサイズが微妙に合わないときにソックスの厚みを変えて調整することもできます。クライミング専用のソックスは薄くて縫い目が少なくクライミングシューズにフィットしやすい様にできています。

厚みによってシューズのフィット感が変わってくるので、シューズより先にソックスを買ってから、そのソックスを履いてシューズの試着をした方がいいかもしれません。

クライミングシューズを置いてあるお店ならクライミングソックスは大抵売ってます。自分にあった履きごごちなら何でもいいので好きなのを買いましょう。アルパインではくるぶしが隠れるものが怪我をしにくくておすすめです。

本革のグローブ

ビレイや懸垂下降のとき、ロープが擦れて火傷しないようにグローブをします。専用のビレイグローブは高価なので、安く済ませたいならワークマンやDIYショップに売ってる本革グローブで十分です。必ず本革にしてください。合成皮革だと摩擦熱で溶けることがあります。牛革でもいいですが豚革が柔らかくてロープの操作がしやすいです。手首のあたりにキリで穴を開けて細引を通して、ATC等のカラビナに吊り下げられるようにします。

チョークバッグとチョークボール

アルパインクライミングでは雨の中を登ったり苔でヌルヌルのときもあり、チョークがなくても登れる必要があるので持って行かないことも多いですが、フリークライミングやグレードの高い岩の登攀、ジムでの練習のときにチョークを使います。

チョークバッグはウエストベルトがついた中くらいのサイズ。手が小さい人は小さいサイズでもいいかもしれません。クライマーのおしゃれアイテムでもあるので、デザインにはこだわりましょう。チョークは粉を直接入れると粉が飛び散るのでチョークボールが無難です。チョークの種類はとりあえず何でもいいです。

チョークバッグの装着はハーネスの上に被せる様にウエストベルトで止めるだけにします。ザックやチムニーでチョークバッグが干渉することがあるので、ハーネスには固定せず、ウエストの周りをクルクル回せる様にしておきます。

チョークバッグやチョークボールはクライミングジムに豊富に売ってます。登山用品店やネットでも購入できます。

ATCとHMSカラビナ

ビレイデバイスのATCと、ATCに組み合わせて使うHMSカラビナです。

ATCは、ロープ2本分のスロットがあるもの、オートガイドのリングがついているものが必須です。ダブルロープのビレイ、懸垂下降、フォロービレイで必要なためです。そして最近のロープは細くなってきているので細径の7mm台にも対応しているもの(V字の溝があるもの)がいいです。ペツル ルベルソが定番ですね。ブラックダイヤモンドやマムート等からも同様のATCが出ています。

オートロックがついているビレイデバイス(グリグリ等)は避けましょう。アルパインクライミングや沢登り、アイスクライミング等では支点の強度が弱いことが多く、オートロックで急な制動がかかると支点が抜けて事故になるリスクが高くなります。足場が悪くてダイナミックビレイが難しい場面もよくあります。そしてグリグリは重量が重く、懸垂下降の手間も増えるので山には不向きです。

ATCと組み合わせるカラビナは、HMS型というロープの流れがスムーズな形状のカラビナにします。ゲートの安全環はスクリュータイプにします。オートロックはロックを忘れないという利点がありますが、山では片手でカラビナを操作したりロープを通す必要が出てくることもあります。オートロックだと片手でカラビナにロープを通すのが大変になります。

HMSはロープの流れができるだけスムーズで、軽量かつ大きめのものがおすすめです。あまり小さいとロープの仮固定のときなど操作がやりにくいことがあります。反転防止のバーが付いてるタイプは山では邪魔になることがありますのでシンプルなスクリュータイプがいいです。

ATCとHMSカラビナは、クライミングジム、登山用品店、ネットで購入できます。

安全環付きカラビナ

ATCで使うHMSの他に、支点構築やセルフビレイなどのために、安全環付きカラビナを2〜4個購入します。はじめのうちは2個でも足ります。リードをする頃までに4個くらい揃えましょう。安全環はオートロックでなくスクリューの方が片手で操作できて軽量です。

このうち2個はHMSカラビナがいいです。ATCを落とした時のバックアップ、終了点構築、引き上げシステム構築に必要になったり、込み入ったロープワークでは大きいHMSの方が使いやすいためです。2個を違い違いに重ねて使うこともあるので同じ製品2個を揃えます。

残りの2つは軽量化のため小さい変形D型がいいです。

安全環付きカラビナは、登山用品店、クライミングジム、ネットで購入できます。

60cmスリングと120cmスリング

確保や支点構築などのために、60cmスリングを2本、120cmスリングを1本購入します。リードする様になるとたくさん使うので多めに買っても構いません。ここでいうスリングは、輪になったソウンスリングを指します。

60cmスリングは、アルパインや沢登りでハーケンの小さな穴に通すこともよくあるので8mm幅がいいです。素材はダイニーマです。10mm幅は入手しやすいですがハーケンの穴に通らないことがあります。逆に6mm幅は厚くなってハーケンの穴に通らないことがあります。8mmが手に入らなければとりあえず10mmでもなんとかなります。

120cmスリングは幅があっても大丈夫です。細い方が軽量で嵩張りませんが、幅がある120cmスリングはセルフレスキューや簡易ハーネス作成など緊急時に使いやすいです。汎用的に緊急時にも使いたいなら幅のある20mmナイロンスリング、軽量化したいなら10〜12mm程度のダイニーマスリングにします。

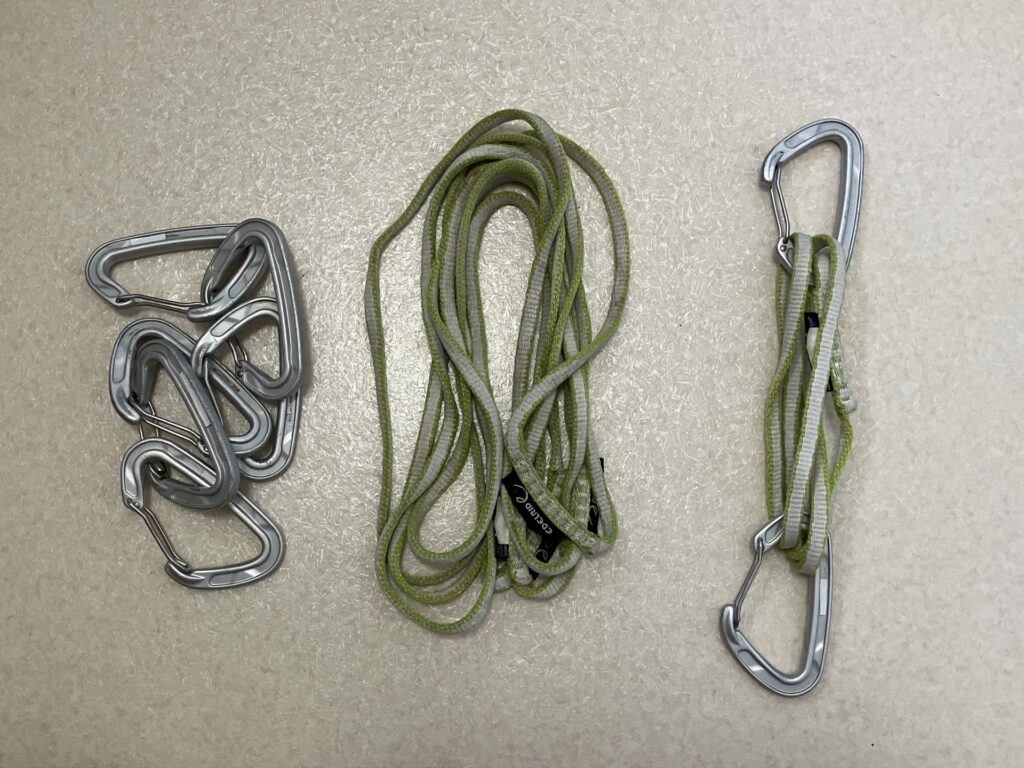

8mm幅のスリングは登山用品店に置いてないことが多いですが、ネットで購入できます。エーデルリッドの他にDMMからも出ている様です。10mm以上の幅はどこの登山用品店にも大体あります。

セルフビレイコードと安全環付きカラビナ

自分を確保するためのセルフビレイコードです。市販品のPASを購入するか、自作します。詳しくは 自作セルフビレイコードの作り方 〜 衝撃吸収、安価で超軽量 を参照してください。なければスリングと安全環カラビナで代用します。

プルージックコード

プルージックコードはフィックスロープ登攀、懸垂下降のバックアップ、登り返し、自己脱出などに必要です。ケブラーでできた市販品を購入するか、自作します。詳しくは 自作プルージックコードの作り方とフリクションノットのコツ を参照してください。

ギアの色

クライミングのカラビナやスリングなどのギアは様々な色をしていますよね。恥ずかしくなるくらい派手で、もっと統一感のある色で揃えたいと思う人もいるかもしれません。しかし、この色は意味があって、ギアを識別しやすくしています。ギアを揃える時は、違う種類のギアは異なる色にした方が、間違いにくく識別しやすくなります。例えば安全環のないカラビナとHMSカラビナと安全環付きカラビナを異なる色にしておけば取り違いが少なくなります。スリングも長さによって異なる色にしておくと間違いにくく取り出しやすくなります。逆に同じギアは同じ色で揃えると分かりやすいです。また派手な色は落とした時に見つけやすいというメリットもあります。

ギアに自分のマークをつける

アルパインクライミングではパーティ内でギアの貸し借りが頻繁にあり、他人と自分のギアがごちゃ混ぜになります。他人と製品が被ることもよくあります。ですのでギアに自分のものだとわかるマークをつけましょう。自分のマークの色を決めて、その色のビニールテープを切ってギアの金属部分に貼り付けます。単なるマークなので耐久性は不要で剥がれたら後で貼ればいいので、百均のシールとかでもいいです。

スリングにはタグの部分に耐水性のペン等で色をつけます。スリングや強度の必要な化繊の部分に油性マジックで描くのは避けましょう。溶剤で劣化するおそれがあります。

ギアのラッキング

ハーネスへギアをラッキングするには、基本的に下の写真のようにするのがいいです。写真の上方向が前です。

セルフビレイコードはビレイループかタイインループにつけるとして、他のギアは、登攀中によく使うものは前、登攀中に使わないものは後ろ、右手(左手)で使うものは右(左)、スリング類は後ろ、あまり使わないものは利き手と反対側の後ろ、が基本です。

リードするようになったらクイックドロー(ヌンチャク)を追加しますが、登攀中に使いやすい様に基本的には前に掛けます。

スリング類は前にあると岩や木に引っかかるので後ろが基本です。ただし後ろだと後ろの木に引っかかったり、冬期登攀でキョンやハイステップのムーブをしたときにアイゼンの爪が引っかかってしまうこともあるのであまり長くブラブラさせない様にします。

登攀中に右手でも左手でも使う可能性のあるスリングやカラビナやクイックドローは、片手しか使えなくても取り出せる様に適度に左右に分散させます。

「スリングはねじってカラビナに掛ける」とよく紹介されていますが、そうするとスリングを取り出すのにカラビナからスリングを外す手間がかかり、カラビナだけ使いたい場合はスリングを外して別のカラビナにかけなければなりません。スリングをラッキングするためだけのカラビナも必要になります。時間や重量のムダになるので、写真の様にカラビナとスリングは別々にして、スリングを直接ギアループにカウヒッチやタイオフする方が効率的です。

同じ種類のカラビナは縦に2つ繋げると嵩張りません。使う時は先端のカラビナから外します。

そして、ラッキングする位置の基本を細かく書きましたが、あくまで基本で、位置はガチガチに固定しない方がいいです。登攀中に状況は絶えず変わるので、状況に応じて位置を変え、ラッキングしやすい位置にラッキングします。特に登攀中に使うクイックドローやカムやカラビナやスリングは、登る状況に合わせて前に掛けたり後ろに掛けたりたすき掛けにしたりギアスリングに掛けたり様々です。

リードするようになったら

リードするようになると、とてもたくさんのギアが必要になってきます。ギアが全て揃うことは一生ないくらいですが、リードに必要なギアを少し紹介しておきます。

ヌンチャク(クイックドロー)

中間支点のボルトにクリップしていくプロテクションです。カンフーの武器のヌンチャクに似ているのでヌンチャクと言われています。

アルパインではボルトがないことが普通なので多くは使いませんが、初級者向けのアルパインルートや沢にはボルトや残置ハーケンがあったりするので少しはあると便利です。カムの延長やアイスクライミングのスクリューにも使います。

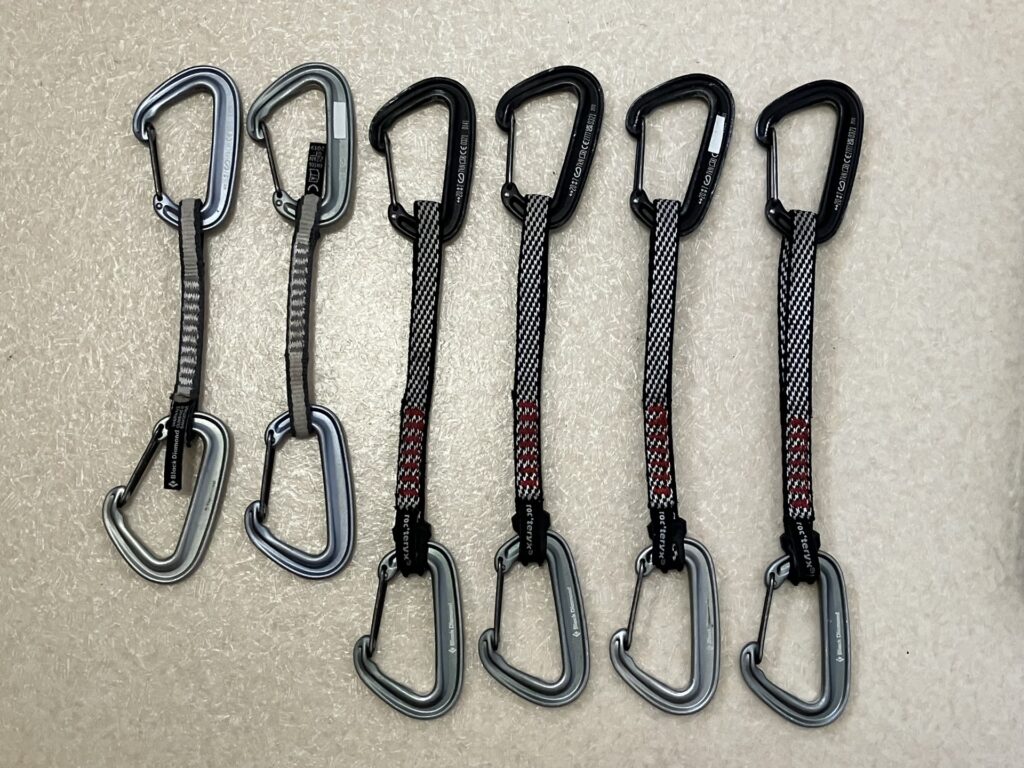

アルパインクライミングでは軽量化を優先して、下の写真左の軽量のヌンチャクを使うことが多いです。カラビナは上下とも小型のワイヤーゲートのカラビナでスリングも軽量のもの。ワイヤーゲートなら冬季に雪や氷が詰まってゲートが閉まらなくなったり開かなくなるリスクも減らせます。

フリークライミングでは耐久性が欲しいため、中サイズや大サイズのカラビナがいいです。また岩側のカラビナがストレートゲートになっているとボルトにかけたカラビナが安定しやすいです。

アルパイン中心でフリークライミングはあまりやらないよ、っていう人は下の写真のように軽量ヌンチャクを揃えるといいです。10cm程度のスリングの短いヌンチャクが2本、16cm程度のスリングの長いヌンチャクが4本程度。足りない分はパートナーから借りたり、アルパインヌンチャク(後述)で賄います。

短いヌンチャクを混ぜるのは、下のカラビナが岩角に当たるのを避けたり、ロープの流れを調整するためです。基本的には長めのヌンチャクを使った方がロープの屈曲が少なくなるので長いヌンチャクが多めです。

ちなみに下の写真の長いヌンチャクは自作です。ブラックダイヤモンドのミニワイヤーカラビナと、別のメーカーのスリングを購入して組み合わせてます。

フリークライミングもしっかりやりたい、って人は、耐久性の高い中サイズのカラビナを使ったヌンチャクがおすすめです。ちょっと重くなりますがアルパインでも使えます。

下の写真の長いヌンチャクも自作です。モンベルのカラビナにペツルのスリングを組み合わせて安上がりにしています。

ロープ

リードする様になったら自分のロープも買いましょう。ロープは消耗品なので、いつまでも他人のロープでリードする訳にはいきません。

最初に買うロープは、シングルロープ50mが無難です。太さは8.9〜9.2mm程度。もっと細くて軽いシングルロープもありますが、耐久性が低くなるのでフリークライミングでバンバン落ちるのは勿体無いです。これくらいの太さならフリークライミングでも気軽に使えますし、アルパインにも持っていける軽さです。

長さは60mの方が2ピッチ分まとめて登れたりしますが、その分だけプロテクションも多く持つ必要があり装備が重くなります。またロープの繰り出しが長くなれば落下距離が長くなるので、長いロープはある程度登れる様になってからの方がいいと思います。

ダブルロープや長いロープ、細いロープは必要になったら買い足しましょう。ロープがダメージを受けたり張りがなくなったり、大丈夫でも10年以上経ったら買い替えます。

アルパインヌンチャク(スリングとカラビナ)

中間支点用のスリングとカラビナです。アルパインでは灌木や岩で中間支点を取ることが多くなるのでスリングとカラビナをたくさん使います。カラビナ(軽量の小さいワイヤーゲート)と、8mmスリング60cmを同じ数だけ(8〜10個程度)揃えます。

カラビナ2個とスリングを下の写真の右のようにしてヌンチャクにしたものがアルパインヌンチャク(アルパインクイックドロー)です。アルパインヌンチャクの形にしておくとヌンチャクの代わりにも使えます。

ボルトがほとんどないアルパインや沢登りでは、アルパインヌンチャクの形ではなくスリングとカラビナをバラバラに携行した方が効率的です。

長いスリング(120cmと240cm)

アルパインクライミングや沢登りでは木や岩に終了点を作ることが多いので、長めのスリングも購入しましょう。120cmスリングがもう1〜2本、240cmスリングが1本程度あるといいです。

スリングの長さを60cm/120cm/240cmの組み合わせにしているのは、半分にすれば短いスリングと同じ長さになり、60cmにすれば襷掛けがしやすく、管理しやすいのが理由です。

アッセンダー

アッセンダーがなくてもカラビナやプルージックコードでどうにかなるのですが、アッセンダーがあると楽で、緊急時の対応もしやすくなりますので、一つ持っているといいです。フィックスロープでの登攀、引き上げシステム、セルフレスキュー等で使います。リードしない人でも沢登り等でフィックスロープをよく使う場合は持っていると楽です。

軽量化したいならペツル タイブロック、より快適にしたいならペツル マイクロトラクションがおすすめです。マイクロトラクションより軽量なナノトラクションというのもありますが、ロックの解除機構がありません。エーデルリッドからスポックという同様の製品も出ています。

セットで組み合わせるHMS型またはオーバル型カラビナ(安全環付き)も購入します。マイクロトラクションにはどんなカラビナも大抵合いますが、タイブロックは組み合わせるカラビナを選ぶので注意してください。カラビナが合わないと制動が効かないことがあります。径が細かったり断面が平らなカラビナは合いません。断面形状が円形に近くて太いカラビナがいいです。アッセンダーは脱着時に落としやすいので細引でカラビナに(ロープに干渉しないように)繋いでおきます。

カム

クラックに支点を取るにはカムが必要になります。カムの揃え方は 【クライミング】はじめてのカムの揃え方 を参照してください。沢登りでもカムがあると便利です。

アプローチシューズ

アプローチは岩も登りやすい登山靴があれば十分なのですが、専用のアプローチシューズはより軽量で岩に強く、易しい岩ならそのまま登れます。リーダーは先行して岩を登ってビレイ点やトップロープ構築などの準備をすることもよくあるので、アプローチシューズが1足あるとクライミングシューズに履き替えなくても岩を登れて素早い行動ができるので便利です。

他のクライミング・スタイルへ

アルパインクライミングの基本ができたら、沢登りやアイスクライミングなどもやりたくなりますね。以下、他のスタイルのクライミングに派生するときに必要な装備をざっくり紹介します。

沢登りを始めるときの装備

沢登りをしたくなったら、クライミングの装備に加えて、とりあえず沢靴と沢用ソックスだけ購入しましょう。モンベルのサワーシューズがおすすめです。足袋タイプのフェルトソールでリーズナブルです。ウエアは普通の速乾性の登山ウェアでできます。寒いときはレインウェアを防寒着代わりにします。

沢を本格的にやるようになったら、エイト環、ハーケン(ピトン)、ハンマー、ウェアなど、他の沢装備を揃えていきます。水線ではATCは溺れる危険があるので使いません。代わりにエイト環かHMS(ムンターヒッチ)を使います。

クラック・クライミングを始めるときの装備

クラッククライミングをするなら、クライミング装備に加えて、手を保護するテーピングテープが欲しいです。詳しくは テーピングの巻き方【クラッククライミング】 を参照してください。シューズは普通のクライミングシューズで十分ですが、本格的にやるならTC PROなどのクラック向けクライミングシューズがあると快適です。リードするときはカムやナッツが必要になります。

アイスクライミングを始めるときの装備

アイスクライミングを始めたいときは、厳冬期の冬山縦走装備(冬靴、ダブルグローブ、前爪のあるアイゼン、アウターシェル、防寒着等)があれば、後は前述のクライミング装備があれば始められます。アックスはとりあえずビレイ中の同行者から借りてください。アイゼンは縦走用の平爪でいいです。シングルピッチならこれでできます。めちゃくちゃ冷えるので、アウターの上から着られる厚手の撥水ダウンジャケットもあるといいです。

アイスクライミングを本格的にやりたくなったら、アイス用の縦爪アイゼンから購入するのがおすすめです。アイゼンは調整が必要なので現地で貸し借りしにくいためです。アックスは現地で貸し借りできます。経験者ならアックスを2セット持ってる人も多いです。

お金が貯まったらアックスを2本買いましょう。アックスはペツルのクォークかノミックが定番です。雪稜にも使いまわしたいならクォーク、本格的にバーチカルアイスのリードもしたいならハンドルタイプのノミックがおすすめです。ノミックは雪稜に不向きですが雪稜でも使えなくはないです。アイスをリードするなら他にスクリューなど色々なギアが要ります。

積雪期アルパイン・ミックスクライミングを始めるときの装備

無雪期クライミング、クラッククライミング、沢登り、アイスクライミングを経験すれば、積雪期のアルパインクライミングやミックスクライミングの装備は大体揃ってます。あとはスノーバーやアルパインピトンくらいでしょうか。アルパインクライミングの総仕上げといきましょう。

Now loading...